近年来,河北把加强古树名木保护作为构筑首都水源涵养功能区和京津冀生态环境支撑区、促进京津冀协同发展的重要内容,不断强化法规制度建设,科学开展资源保护,逐步加大资金投入,有序有力抢救复壮,分布于全省各地的16056株散生古树、705个古树群(489222株)和9862株名木展露新枝,生机盎然。其中,5株古树和4个古树群入选全国最美“双百”古树。充满无限生机和蓬勃活力的古树名木坚守于秀美山川中,犹如一块块绿色瑰宝镶嵌在河北的广阔大地上。

正定县人民政府门前约600年树龄的国槐。武志伟 摄

被塞罕坝人称为“功勋树”的落叶松,树龄200多年,树高20多米。李术凡 摄

建章立制,强化法治保障。印发《河北省古树名木保护办法》《河北省绿化条例》,为古树名木保护提供法治保障。编制《河北省国土绿化规划(2018-2035)》,下发《关于切实做好古树名木挂牌保护工作的通知》,做到制度健全、规划先行、法治作保、应保尽保。

位于邯郸市涉县河南店镇赤岸村一二九师司令部旧址的紫荆和白丁香,树龄均为94年。冯承庆 摄

精准施策,推进科学管护。专门建立数据库,按照不同树种,分地、分类、分级定制“一对一”精确保护方案;与单位或个人签订管护责任书,开展定向保护;根据树龄、特征、坐标定位、生长环境、生长情况等信息,建立电子养护档案,录入全国古树名木管理系统,及时更新信息。

位于保定市阜平县吴王口乡周家河村的古侧柏,树龄1500多年,2023年入选“全国十大最美古侧柏”。王铁军 摄

加强监管,实现城乡覆盖。全省构建了“横向到边、纵向到底、责任明确、全面覆盖”的责任体系,强化管护城乡全覆盖,明确属地管理责任,实行不定期监督检查;联合公安、住建等部门依法开展“春风2023”“春风2024”专项打击破坏古树名木整治行动,全省无古树名木违法犯罪案件发生。

平泉市柳溪镇薛杖子社区小叶杨,树龄约500年。姜宝 摄

区域协同,促进规范保护。2016年,京津冀古树名木保护研究中心成立。京津冀三地联合签署《京津冀加强古树名木保护研究合作框架协议》,携手制定《古柏树养护与复壮技术规程》。建立京津冀古树名木基因保存资源圃,保留古树名木宝贵基因。

位于石家庄市灵寿县车谷砣村的古茶树,树龄1100多年,是“2017年美丽河北·十佳最美古树”。王铁军 摄

财政支持,加大专项投入。2012年起,省财政每年投入500万元专项资金用于城镇古树名木保护;2017年,省财政确定每年划拨800万专项经费,用于风景名胜区的古树名木保护;2023年以来,累计争取省级以上资金3108万元,抢救复壮557株濒危及衰弱古树名木。

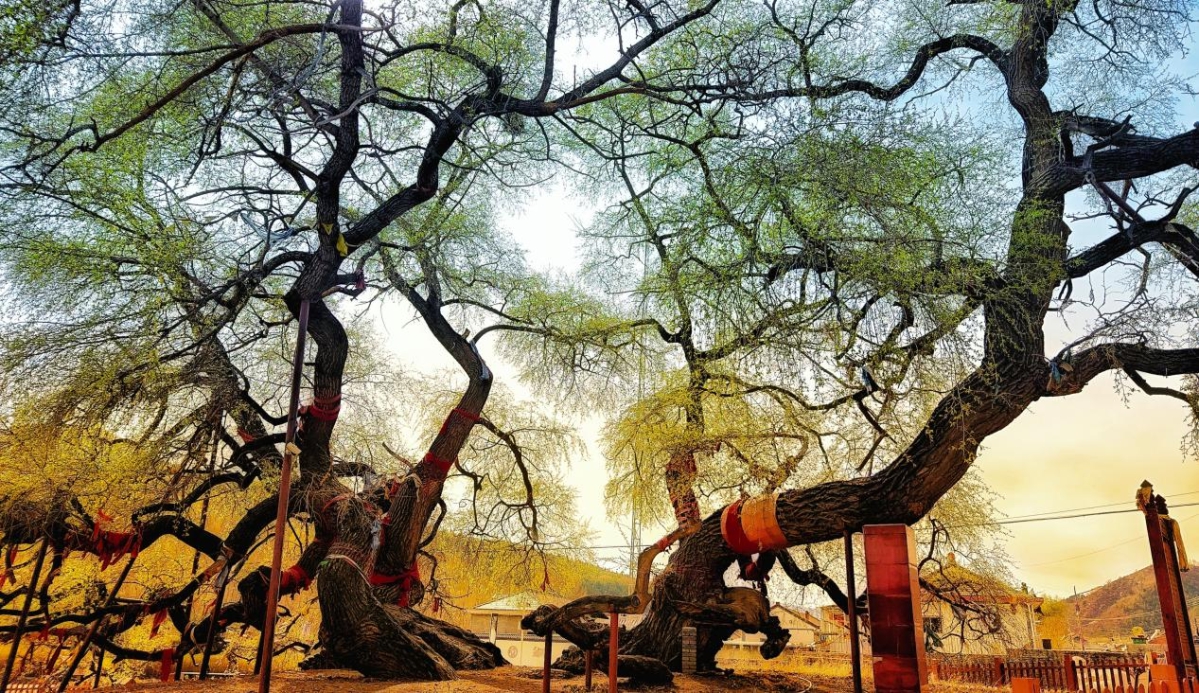

邯郸市涉县固新镇固新村国槐,树龄超2000年,2018年被评为“中国最美国槐”,2023年入选全国“双百”古树。王铁军 摄

科技赋能,进行精准施救。持续实施抢救复壮,制定《河北省古树名木保护技术手册》,开发“河北省古树名木智慧化管理系统”,推进古树名木保护管理科学化、规范化、精细化。多年来,已采集省内90株千年以上或具有重要文化景观价值的古树基因,建立珍贵基因“活档案”。

保定市易县清西陵古油松群拥有古树12000株左右,平均树龄240年,平均树高15米。于正万 摄

广泛宣传,营造社会氛围。在充分利用各类新闻载体进行宣传的同时,举办摄影展、书画大赛等主题宣传活动,激发了广大民众保护古树名木的意识和热情,形成了人人参与、人人有责、相互监督、保护光荣的良好局面。(王铁军、贾贺燕 河北省林业和草原局供稿)